福岡県は住宅市場の活性化を目指し、官民が協働してさまざまな取り組みを進めています。その一環として、例年開催している「住宅市場活性化セミナー」。2024年度はユーザー目線での住宅市場調査やまちづくりの提言に取り組むLIFULL HOME’S総研所長の島原万丈氏と、熊本市で空き家再生やリノベーション事業に取り組む末次デザイン研究所代表の末次宏成氏をお迎えし、会場を巻き込んだトークセッション形式で行われました。このセミナーの様子を、前半・後半の2回に分けてご紹介いたします。

会場となったThe companyキャナルシティ博多駅前店でのイベント開催の様子

――はじめに

「福県建築都市部住宅計画課長 髙良学」よりご挨拶

福岡県は住みたい街ランキングで常に上位にランクインする一方で、県全体では人口減少の局面に入りつつあり、空き家率が12.3%と高い現状があります。こうした中、住宅市場活性化協議会では、中古住宅の売買を促進するため、インスペクションの普及やセミナー開催、リノベーション補助事業などを行っています。今回のセミナーでは、空き家や遊休不動産を活用した地域活性化ビジネスの最先端事例を紹介する二人のトークセッションを通じて、住宅市場活性化のヒントを探っていければと思っています。

式に先立って挨拶を行う福県建築都市部住宅計画課長 髙良学

――LIFULL HOME’S総研所長島原万丈氏の登壇より

LIFULL HOME’S総研は、住まいや街をテーマにした住宅関連の調査研究を行う非営利団体です。独自の問題意識に基づき、「ソーシャルレポート」や「住宅幸福論」「地方創生」などの調査を行いそのレポートを刊行。ホームページ上などでも無料公開しています。今回は、そのデータを元に、最新の住宅状況に関しての話題を提供させていただきます。

ますます手が届きにくい日本の住宅と増え続ける空き家

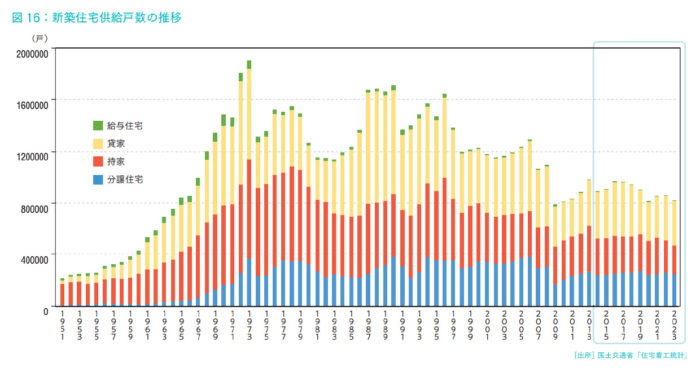

日本の新築住宅着工戸数は、高度経済成長期に約190万戸を記録しましたが、現在は80万戸台に減少しています。今後、景気が回復しても50万戸台まで落ち込むと予測されています。背景には、「家を必要としない」層の増加と「住宅の供給過剰」という二つの要因があります。

新築住宅の供給状況を見ると、主流だった注文住宅は減少傾向にありますが、分譲住宅は増加傾向にあります。ただし、戸建てとマンションの割合は大きく変わらず、戸建てが8割を占めています。また、分譲住宅と注文住宅の割合では、完成済みの住宅が半分以上を占めています。

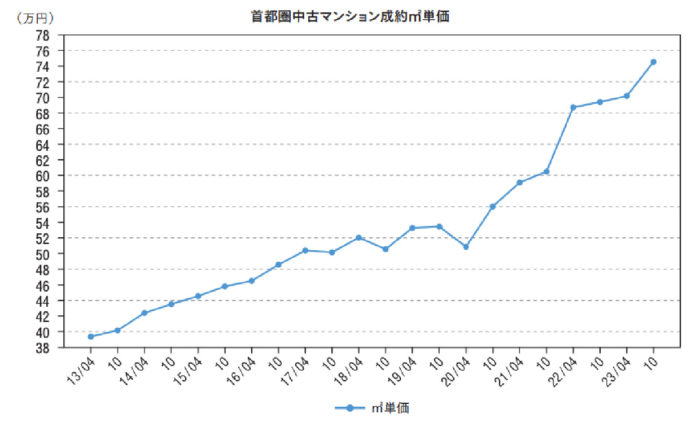

福岡でもマンション価格の高騰が顕著で、アベノミクス以降、約1.9倍に達しています。戸建て住宅もコロナ禍以降、ウッドショックなどの影響で価格が上昇しています。さらに、中古住宅の価格も上昇しており、東京23区では1億円を超えるケースも出てきています。

しかし、賃上げが追いつかず、住宅価格は高止まりしています。この傾向は東京だけでなく、大阪、名古屋、福岡などの大都市でも同様です。一方、全国の空き家率は約14%と増加傾向にあり、福岡県も例外ではありません。特に都市部から離れた地域では、空き家問題が深刻化しています。

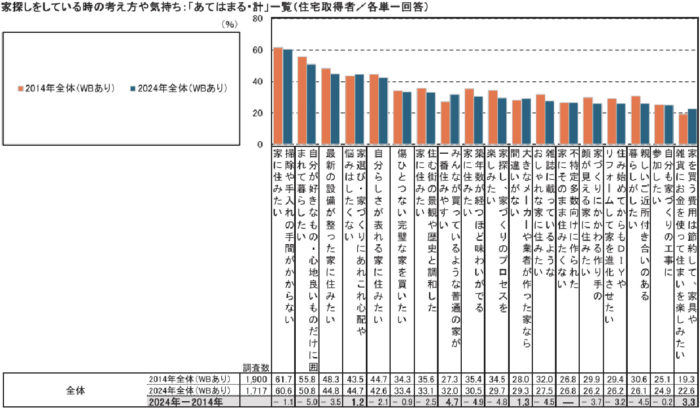

タイパやコスパを重視する住まいのファスト化時代に

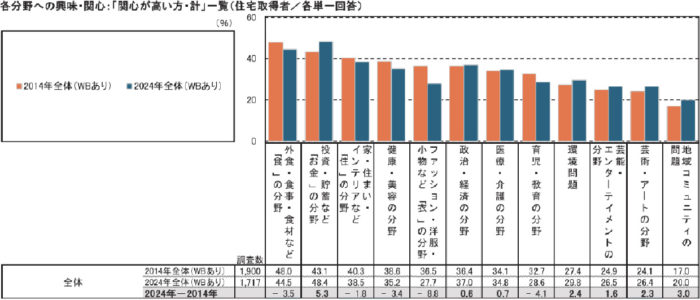

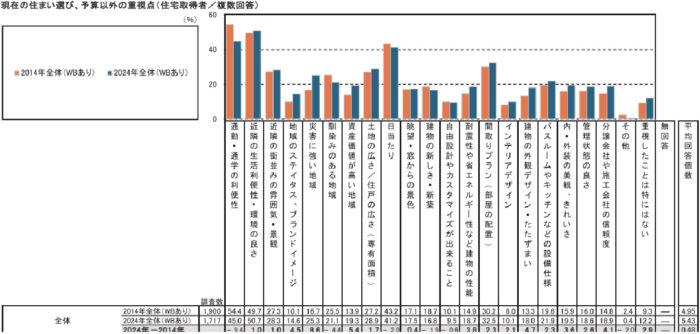

近年の調査で、住まいに対する人々の意識が大きく変化していることも顕在化しています。共働き世帯の増加や災害リスクの高まりを背景に、住宅購入者は「お金や投資」への関心を強める一方、「衣食住」への関心、特にファッションへの関心が低下しているようです。

家に対する価値観も変化しており、「避難場所」や「投資対象」としての役割が重視されるようになりました。また、「どんな家に住みたいか」という問いへの具体的なビジョンが希薄化し、「みんなが買っている普通の家が良い」という回答が増えている状況です。ただ現代では価値観が多様化しているため、「みんな」という考えは一枚岩ではありません。SNSの影響も強く、共感しあえる人たちのことを「みんな」と捉える傾向が強まっています。

通勤・通学の利便性よりも災害リスクの低いエリアや資産価値の高いエリアが重視され、分譲会社や施工会社への信頼度も高まっています。建物に関しては、あらゆる要素を重視する一方で、家に対する明確なビジョンを持たず、「失敗したくない」という意識から安全な選択を求める傾向が強まっています。つまり、タイパやコスパが重視される一方で、ライフスタイルへの意識が低下し、「住まいのファスト化」が進んでいると言えます。手間をかけずに手っ取り早く無難な「正解」を求める傾向が強まっているようです。

「普通の新築住宅」を購入できる時代は終わり

中古住宅の時代へ

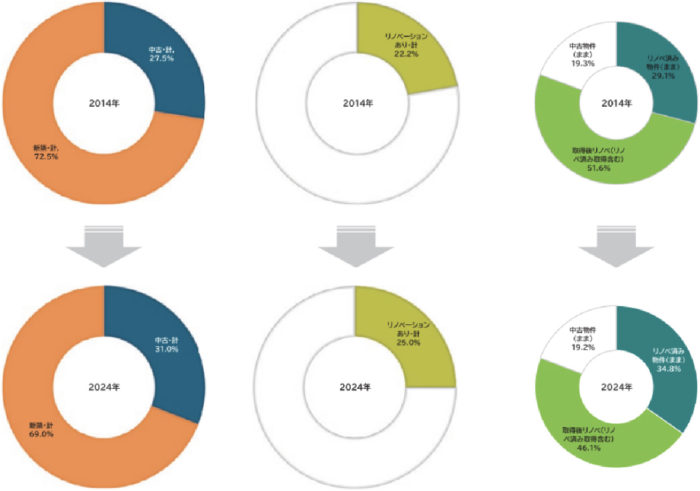

新築住宅は減少し、中古住宅が増加する傾向にあります。

2014年には持ち家の72.5%が新築でしたが、現在は69%に減少。一方、中古住宅は27.6%から31%に増加しています。新築住宅の内訳を見ると、建売戸建は増加していますが、新築マンションは価格高騰で大幅に減少しています。中古住宅市場は拡大しており、特にリノベーション済み中古マンションが主流です。

「普通の新築住宅」を購入できる時代は終わりつつあり、中古住宅が主流となる時代へと移行していると考えられます。

中古住宅のリノベが面白いと感じられにくい状況

日本の住宅市場、特にリノベーション市場は欧米に比べるとまだ発展途上です。業界全体が消費者の価値観の変化に対応しきれていません。人々は「家」へのこだわりが薄れ、手軽で安価な選択肢を求める傾向が強まっています。その結果、住まいを楽しむという価値観が弱まり、中古住宅のリノベーションに「面白さ」を感じる人も減っています。オーダーメイドのリノベーションはコスパの良い選択肢ですが、手間を考えると選ぶ人は限られています。

これは住宅市場全体にとって大きな問題であり、重要な課題だと感じています。

――末次デザイン研究所 代表 末次 宏成氏の登壇より

島原氏のお話にもあった「増え続ける空き家をどう活用するか」というテーマについて、私が8年間取り組んできた空き家ビジネスの事例をご紹介します。

2011年頃にリノベーションという言葉を知り、親の空きマンションを「DIY可能で現状回復不要の賃貸物件」として提供する取り組みを始めました。ほぼ満室を維持できており、この経験を通じてリノベーションや空き家・空き地の活用について深く理解することができました。

家が商売道具になる!空き家を事業の資源化

熊本市では空き家が増加する一方で、インバウンド観光客も増加しています。そこで、空き家を賃借して宿泊施設として事業化する副業を始め、現在では6軒まで増やしました。一人で管理しきれないため、「空き家管理人」を配置し、効率的なビジネスモデルを構築。複数の施設をスムーズに管理しながら事業を展開しています。

民泊新法により、空き家を事業資源として活用できるようになったことが面白いと感じています。運営宿は熊本城北側に3軒、熊本駅近くや帯山地区にもあり、住宅地の中で民泊として運営しています。熊本城前の空き家は、以前は空き家が並ぶ場所でしたが、現在は整備された宿泊施設が並ぶエリアへと変化し、地域の景観改善にも貢献しています。

外国人観光客に人気の当宿は「普通の家に暮らすような旅」がコンセプト。築50~60年のボロボロの戸建てを改修し、和の雰囲気を残しつつ「団欒」を重視した空間に。古い建具や家具を再利用し、水回りは新しく清潔に改修しました。

管理人を付けることで宿運営を多角的に展開

宿運営の特徴は、各棟に若い管理人を配置していること。副業の人や、この事業が主な収入源の人など、様々な背景の人がいます。大学生チームに運営を任せる試みも行っています。

空き家事業の自立には、稼働率や売上、初期投資回収期間、そして管理人収入が重要です。ある宿の稼働率は約61%で、外国人利用者が約85%。月の売上は40万~60万円で、初期投資500万円を3年で回収。管理人収入は月15万~20万円です。

別の宿は、コロナ後にペット可にリノベーションしましたが、稼働率が低下。外国人客が多かったものの、ペット連れは日本人中心で宿泊人数が減少し、売上が下がりました。現在は稼働率が低いものの、建物が大きいため、月の売上は70万~90万円。初期投資3,000万円を7年で回収予定で、管理人には月20万~40万円を支払っています。

宿運営では、若い管理人を各宿に配置し、副業や本業など多様な背景を持つ人材を活用しています。中には大学生チームによる運営も試みています。空き家事業の収益性は、稼働率、売上、投資回収期間、管理人収入で評価しています。ある宿は稼働率約61%、外国人利用率約85%、月商40万~60万円、初期投資500万円を3年で回収し、管理人収入は月15万~20万円となっています。別の宿はペット可に改装後、稼働率が低下しましたが、大型な施設なので外国人利用も多く月商は70万~90万円を確保。初期投資3,000万円を7年で回収予定で、管理人収入も月20万~40万円になっています。

学生チームによる民泊の運営

学生チームが民泊の運営を担当。6人のチームが料金設定を含む運営業務をすべて行い、2部屋を使用しています。ただし、授業スケジュールにより稼働率は50%未満で、連続宿泊が入らないよう調整しています。そのため、月の売上は6万~32万円未満、学生たちの収入は月3万~9万円程度となっています。

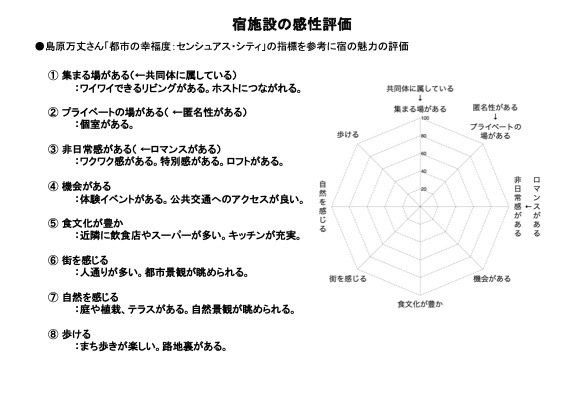

感性をキーワードに各宿を評価分析して見えたこと

過去8年間の宿の運営を、島原万丈氏が『Sensuous City』で提唱された都市評価の8つの軸を参考に独自のパラーメーターにして評価分析してみました。

1. 集まる場所があるか

2. プライベートな空間が確保されているか

3. 非日常感があるか

4. 新しい機会や発見が得られるか

5. 食文化が豊かか

6. 街を感じられるか

7. 自然を感じられるか

8. 歩いて楽しめるか

結果を見ると施設規模が大きいほど高評価・高売上の傾向にあり、立地・規模の影響が大きい一方、それはデザインや企画でも補完可能ということが見えてきました。また、共用スペースや個室設計、非日常演出は売上に貢献しています。陶芸体験など「ホストならではのサービス」も魅力向上に繋がることもわかりました。

良い物件は空き家予備軍の段階からの交渉が重要

空き家宿泊施設活用には、「空き家予備軍」段階からの交渉が重要だと考えています。相続等で時間のかかる空き家問題に対し、オーナーへ一定期間の賃貸を提案し、その間に宿泊施設として運用するような働きかけが功を奏します。運用益をオーナーに還元したり、再投資するなど、柔軟な対応で課題解決を目指しています。

また、結局のところ、空き家の自立化や持続可能性実現で最も重要なのは「人」です。特に、マネジメントを担う管理人の存在が鍵を握っています。オーナーと企画側である私をつなぐ役割を果たし、三位一体で事業を進める形がベストなので、空き家再生には良い管理人となる人材が欠かせません。

そうした中、学生や起業を目指す若者が空き家を活用し、宿の運営に取り組む例も増えてきています。私自身も空き家を借りてスモールスタートを実現し、大きな投資をせずに身軽に始められることが大きな魅力でした。若者を巻き込んだ取り組みは、空き家を活用したインキュベーション拠点としての可能性も秘めていると感じています。